企業の資金調達と投資家とのエンゲージメントのあり方が進化を遂げる中で、新たな選択肢として注目を集めているのが「デジタル特典付き社債」です。

NTTデータとSecuritize Japanが協業し、「デジタル証券プラットフォームサービス=STdirectServices」を構築することで、発行企業と投資家を直接結ぶ仕組みが実現しました。本記事では、株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部 グローバルカスタマーサクセス室 室長の吉本幸司氏、同社 金融イノベーション本部 ビジネスデザイン室 新規ビジネス担当 シニア・スペシャリストの前田哲也氏と、弊社カントリーヘッドの小林英至が鼎談を行い、プロジェクトの背景や得られた成果、そして未来の投資インフラ像について語りました。

株式会社NTTデータ

金融イノベーション本部 グローバルカスタマーサクセス室 室長 吉本幸司氏

株式会社NTTデータ

金融イノベーション本部 ビジネスデザイン室

新規ビジネス担当 シニア・スペシャリスト 前田哲也氏

Securitize Japan株式会社 Country Head 小林英至

協業の背景と「デジタル証券プラットフォームサービス=STdirectServices」の役割

―― まずは、今回の協業のきっかけや背景からお教えください。

前田氏:きっかけは2019年の日本STO協会ワーキンググループです。当時から「社債市場の活性化」が長年の課題として指摘されていました。私たちNTTデータは、オブザーバーとしてワーキンググループに参加していたのですが、Securitizeさんが当時語られていたことは「今後の日本のセキュリティトークン市場において、将来を見据えた方針を言っている」という印象でした。その後、2020年に共同研究をスタートし、まずはみずほ銀行向けにデジタル特典付き社債の仕組みを提供しました。そこで得られた知見を基盤に、2025年4月に「デジタル証券プラットフォームサービス=STdirectServices」を事業化できたのです。

小林:Securitizeとしても、日本市場での展開は大きな挑戦でした。米国ではすでに多くのセキュリティトークン事例・実績がありましたが、日本には独自の規制や慣習があります。そこにNTTデータさんの日本の金融システムや金融実務に関する知見が加わり、デジタル特典付き社債機能の実現につながったと考えています。

前田氏:特に、日本では金融庁のガイドラインや証券会社のオペレーションに合わせた細かな調整が不可欠です。その点でSecuritizeさんが現場に寄り添い、スピーディーに修正をくり返してくださったのは大きな強みでした。今後は、デジタル特典付き社債だけに留まらず、Securitizeさんが持っている自己募集社債セキュリティ・トークンのソリューションもNTTデータのお客様向けにも展開できるよう準備を進めようと考えています。

(当時の発表)

日本市場向けセキュリティートークンプラットフォームの実現に向け、Securitizeと共同研究を実施 | NTTデータ

みずほリサーチ&テクノロジーズおよびSecuritize Japanとの協業により、みずほ銀行向けに「デジタルエンゲージメントプラットフォーム」を構築 | NTTデータ

NTTデータとSecuritize Japan、デジタル証券プラットフォームサービスを開始 | NTTデータ

なぜ、デジタル特典付き社債なのか

―― 社債市場活性化の手段として、なぜデジタル特典付き社債を選ばれたのでしょうか?

吉本氏:社債を買う投資家層は長年、富裕層や一部の機関投資家に偏っていました。加えて低金利環境が続き、個人投資家にとって魅力が薄れていたのです。そこで注目したのがデジタル特典付き社債の特性です。テクノロジーの力によって小口化が可能になり、10万円単位での販売を実現しました。従来は100万円単位の販売でしたから、これは大きな変化です。また、デジタル基盤を通じて発行企業と投資家が直接つながり、継続的なエンゲージメントを生み出せる点も決め手でした。

特に「デジタル特典付き」という設計は画期的だったと思います。単なる利息(クーポン)だけでは投資家の関心を引きにくい状況でしたが、特典を組み合わせることで購買意欲が大きく高まりました。

JR西日本やカゴメの案件は、従来通りの振替債(ほふりを利用した社債)に、発行企業が直接投資家に特典を付与できるようにしたもので、セキュリティトークンを活用したものではありませんが、デジタル特典付き社債の成功事例です。実際、JR西日本やカゴメの最初の案件は、販売開始からわずかな時間で完売しています。これまで対面証券会社が個人向け社債の販売チャネルの中心でしたが、ネット証券を通じた社債販売という新しいチャネルも加わり、従来の社債市場とは違うインパクトがあったと思います。

小林:このソリューションにより、特典応募参加率が大きく高まるだけでなく、投資家属性などをリアルタイムで確認できる点も、デジタルの強みです。企業は投資家の嗜好に合った施策を打つことができ、企業活動への信頼感にもつなげることができます。

Securitizeのプラットフォームを選んだ理由

―― 数あるパートナーの中で、なぜSecuritizeを選んだのでしょうか?

吉本氏:まず、Securitizeは米国市場で数多くのST案件を支えてきたリーディング企業です。その実績と知見に信頼を置いたことが大きいです。もうひとつは、日本市場に合わせた柔軟な対応力です。海外パッケージは日本特有の規制や商習慣に合わないことが多いのですが、Securitizeさんは汎用的なSTソリューションを持ちながら、加えて日本法人が主導して、現場の声をすぐに追加開発により反映してくださいました。デジタル特典付き社債に必要な一部の機能も、共同でゼロから設計したものです。

小林:グローバルに共通のコア機能を持ちつつ、日本向けにカスタマイズできるのが私たちの強みです。今回のデジタル特典付き社債も、発行企業と証券会社、投資家を結ぶ新しい仕組みを設計する必要がありましたが、NTTデータさんと一緒に議論を重ねて形にすることができました。

前田氏:少数精鋭ながら、高いスキルを持つチームだと感じています。私たちが想定していた以上にスピーディーに対応いただき、共創のパートナーとして非常に心強い存在です。

小林:ありがとうございます。日本市場ではまだ新しい領域ですから、現場からのフィードバックを迅速に反映することが欠かせません。そこを一緒に進められるのが、この協業の強さだと思います。

発行企業にとっての新たなメリット

―― デジタル特典付き社債において、発行企業にとってのメリットはどのような点でしょうか?

前田氏:従来の社債発行では、発行企業が投資家情報をタイムリーに把握することができませんでした。しかしこの新しい仕組みでは、投資家の属性や行動データを直接得ることができます。これにより、発行企業のマーケティングやIRへの活用が可能になり、企業と投資家の関係性が大きく変わります。資金調達が単なるコストではなく、戦略的なコミュニケーション手段へと進化したのです。

小林:反響の大きさは私たちも驚きました。デジタル特典が刺さったのではないでしょうか。SNS上でも「初めて社債を買ってみた」「特典が届いた」と喜びの声が投稿されていました。従来、社債を買ったことをわざわざ発信する投資家はほとんどいなかったのですが、特典をきっかけに若い世代や主婦層までもが参加し、投資体験を共有しています。これが発行企業・ブランド・商品へのエンゲージメント強化にもつながっているという手応えを感じました。

吉本氏:ネット証券経由での販売は、新たな販売スキームとして業界に示唆を与えました。チャネルが多様化することで、より幅広い投資家層へリーチできることも重要な成果だと思います。ネット証券だけでなく、総合証券でも今後は広まっていくと確信しており、具体的な協議を進めています。

小林:さらに、特典設計によってはCSRやSDGsのメッセージを投資家に届けることも可能です。社会的な共感を醸成するツールとしても、デジタル特典付き社債は大きな可能性を秘めていると感じます。

投資家にとっての新しい体験価値

―― 投資家にとっては、どのような体験が新しかったのでしょうか?

吉本氏:従来の社債投資は、証券会社の提案に依存する側面が大きかったと思います。それに対してセキュリティトークンを活用したデジタル特典付き社債を通じて、投資家が自分の判断で参加できる「主体的な投資体験」が広がるでしょう。さらに株主優待やふるさと納税と似た形で特典が得られるため、投資がより身近で楽しいものになったと感じます。

特典付き社債では、金融とライフスタイルの融合が分かりやすく実現されます。旅行や食は特に顕著な例で、コアな鉄道ファンが満足するような特典を提供できれば、それを起点とした新たな投資体験の広がりにも繋がると考えます。

小林:現物の特典以外にも、NFTを特典として活用することも可能です。例えば、不動産ファンドや地方創生ファンドに投資した人にNFTを付与し、それを宿泊券・施設利用券として利用できるようにする。特典自体に二次流通の可能性を持たせることができれば、投資とライフスタイルを結びつける新しい世界が広がります。

吉本氏:そうですね。社債といえば高齢者や富裕層が安定的に購入する商品、というイメージが強かったと思いますが、特典付き社債が若年層や主婦層が初めて社債に触れるきっかけになっています。これは、金融教育にもつながる良い変化だと思います。特典付き社債やセキュリティトークンを広めることが近い未来、「貯蓄から投資へ」という資産運用立国にもつながっていくのではないでしょうか。

小林:株の場合は特にそうだと思うのですが、投資をする際に、多くの場合その企業・ブランド・商品をイメージしながら応援的要素も入って決めていると思います。一方、これまで社債などでは投資と応援は切り離されていたのですが、それば繋げることが可能になったのは大きな進展ですね。特典を楽しみに参加してみる、その入口が結果的に金融リテラシー向上につながるのは意義深いことだと思います。

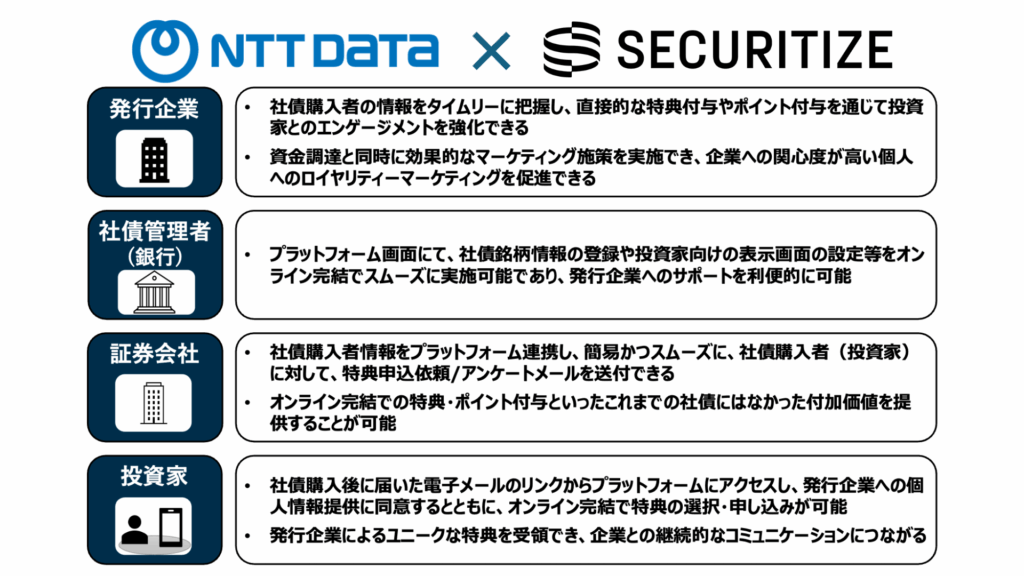

社債購入者情報提供サービスの特長・メリット

今後の展望と市場の変革

―― 今後の展望についてお聞かせください。

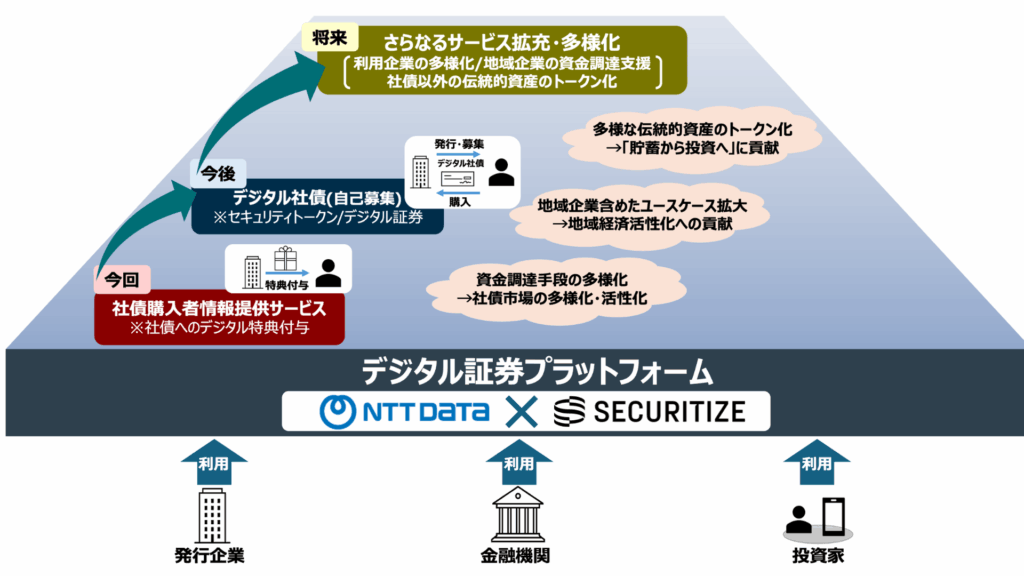

吉本氏:従来、資金調達は企業にとって“後ろ向き”に見られがちでした。しかしセキュリティトークンを活用すれば、投資家エンゲージメントにつなげられ、ブランド価値向上にもつなげられます。今後は、自己募集スキームへの広がりや地方債への応用も視野に入れています。地方債では、名産品などの地域資産、環境保護などの観点から地域のファンをつくるという、ふるさと納税とは違う応援の形を提案できると思います。地域経済と投資家を結びつける、未来の投資インフラをSecuritizeさんとつくっていきたいですね。

小林:社債、ファンド、株式はもちろんですが、映画・IP、不動産、地方債といった流動性の低い資産をデジタル化し、小口で投資可能にすることは、セキュリティトークンならではの強みです。個人投資家の選択肢が広がれば市場形成も進み、日本全体の資本市場が変革していくと考えています。そして、こうした取り組みが進めば、海外投資家にも日本市場の魅力を訴求できるでしょう。グローバルに開かれた資本市場を目指す上でも、セキュリティトークンは重要な役割を担うと思います。

デジタル証券プラットフォームサービスのコンセプト図

両社が目指す「未来の投資インフラ」

―― 最後に、「未来の投資インフラ」についてお聞かせください。

吉本氏:自己募集や地方債を含め、発行企業・発行体の自由度を高める仕組みと環境をご提供していきます。セキュリティトークンは、資金調達を「投資家とのつながりをつくる手段」へと変える力を持っています。資金調達や投資の選択肢が広がることで、地域企業や地域のファン層も広げられるでしょう。現時点では、デジタル特典付き社債という非セキュリティトークンの領域ですが、今後はセキュリティトークンの事例を数多く創出し、Securitizeさんと協力して、日本の投資文化をさらに進化させていきたいですね。

小林:目指すのは、投資家と発行体、投資家同士が直接繋がるP2Pの世界です。そこでは資金調達とマーケティングが融合して一つのPF上で提供されます。日本も、もはや世界標準となっているパブリックチェーンでのセキュリティトークン市場に移行していくことを見据えて、投資家自身が主体的に投資判断を行える環境を整えていきたく、今回の取り組みは、その重要な第一歩となります。これからの数年で、金融市場や投資のあり方そのものが大きく変革し、それが日本経済の活性化に貢献していくものと考えております。

株式会社NTTデータについては、こちら:

(全社サイト)https://www.nttdata.com/jp/ja/

(本鼎談記事)https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2025/1111/